7月22日,国务院发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》(国发〔2020〕8号)(以下简称《新时期政策》)。

这次政策的出台恰逢中美贸易战、科技战的关键时期,在华为等国内企业相继被集成电路制造和操作系统“卡脖子”的情况下,更具深远意义。

市场也做出了积极反应。受此消息影响,8月5日A股集成电路指数(885675)报收1764.34点,涨幅2.37%,总市值3.65万亿元,当日市值增长700亿元。

《新时期政策》是继2000年国发〔2000〕18号《国务院关于引发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》、2011年国发〔2011〕4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》之后,对集成电路和软件产业的又一次国家层面的意见指导。

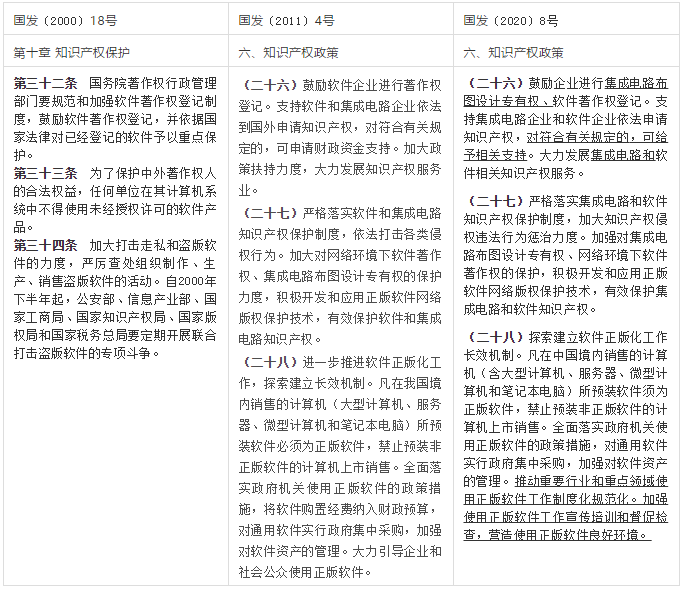

三次的政策文件中对“知识产权”都有专题涉及:

01 政策变迁

仔细拆解十年一次的集成电路和软件产业国家政策中的知识产权内容,有以下几点变化:

一是知识产权政策重点在逐渐变化,集成电路的优先级不断提升。

2000年的文件中,知识产权重点在“保护”,而保护的重点只有“软件”,打击盗版成为主要内容,当时文件中并未使用“正版”这一词,这与当时我国电子信息行业行业所处的国际国内环境相关。当时三条可以概括为:鼓励申请著作权、加强软件保护、打击盗版。

2011年的文件较2000年有了较大改变,将“知识产权保护”改为“知识产权政策”,首次将“集成电路”纳入了知识产权政策之中,也首次提出了“正版软件”这一概念,但是在顺序上,“集成电路”是排在“软件”之后的。

2020年的新文件实际上与2011年文件中知识产权政策大体相似,基本沿袭了2011年的内容。但是在细节上有几点值得注意:

第一,首次将“集成电路”放在了“软件”之前,凸显了集成电路的重要性程度,这也与发文的题目相对应,前两次发文题目都是“软件产业和集成电路产业”。

第二,删除了财政资金支持向国外申请知识产权的表述,改为“对符合有关规定的,可给予相关支持”,这种措辞可进可退,而且范围较前者更大,不再局限于向国外申请,也不再局限于用财政资金的方式,具体支持的模式可以有多种,这样也可以防止美国诽议我国财政补贴重点产业的做法。

第三,在软件正版化上,也略有修改,删除了“大力引导企业和社会公众使用正版软件”,增加了“推动重要行业和重点领域使用正版软件工作制度化规范化。加强使用正版软件工作宣传培训和督促检查,营造使用正版软件良好环境”,删除部分可以使得在于美国谈判中更加主动,而增加的部分则明确了类似电力、能源、金融等涉及国家安全的重点行业和领域,要实现正版化,而这个正版化可以理解为我国自主可控的正版软件。

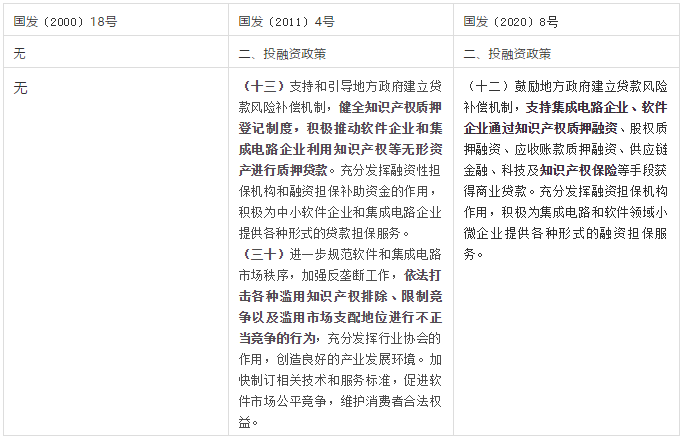

二是知识产权融入产业举措在多元化,知识产权资本化在逐步激活。

2000年国发〔2000〕18号文中,在“知识产权保护”部分之外,再无其他的知识产权相关政策。

但2011年〔2011〕4号文中在"投融资政策"部分中首次出现了“知识产权质押”,此次《新时期政策》中,“知识产权质押”、“知识产权保险”也成为融资的手段。

以上就是中国最高战略决策层对集成电路和软件产业发展中知识产权所持的态度。由于国务院出台的文件主要是纲领性,细节需要在具体实施层面来进一步细化。

02 问题提出

“集成电路布图设计”、“软件著作权”、“知识产权保护”、“正版化”、“知识产权质押”、“知识产权保险”,这些知识产权举措能不能帮助中国的集成电路和软件产业走出“卡脖子”的困境?

有一定作用,但还有很大可完善的空间。

关键要看集成电路和软件行业中知识产权的作用形式和知识产权的“游戏规则”。

也就是要先清楚,知识产权对集成电路和软件行业到底重不重要?在哪些方面重要。尤其是中美科技较量中,集成电路和软件产业中的知识产权将发挥怎样的作用?

一般来讲,知识产权种类涵盖了商业秘密、专利、商标、著作权及相关权、集成电路布图设计、地理标志、植物新品种、传统知识、遗传资源及民间文艺等。

那么,在集成电路和软件产业中,有哪些知识产权类型可以发挥作用?

集成电路产业主要涉及商业秘密、专利、商标、著作权及相关权、集成电路布图设计。

软件产业主要涉及商业秘密、专利、商标、著作权及相关权。软件的开源协议虽然不直接属于知识产权的一种,但是其规则与知识产权有着千丝万缕的联系。

所以,集成电路产业和软件产业的知识产权类型还是大体相似的。种类并不局限于《新时期政策》中提到的集成电路布图设计和软件著作权,这给未来政策加码预留了很大的空间。

其次,要看这些知识产权中哪些又是优先级较高的,对产业发展影响更大的知识产权类型?中国又该如何选择突破?

可以从两方面找到参照:一是看美国。美国不仅开创了集成电路和软件产业,而且一手构建了全球集成电路和软件知识产权体系,了解了美国,就知道了中国未来政策的应对方向。二是看领域。例如芯片和操作系统二者的知识产权侧重点就有差异,而芯片的设计、封装、测试和制造各环节的知识产权侧重点也各有不同,因此“对症下药”才能收效。

03 美国经验

美国不仅开创了集成电路出产业和软件产业,而且一手构建了全球集成电路和软件知识产权体系。

如果从1883年爱迪生发现“爱迪生效应”,并申请专利算起。美国可以说几乎领导了每一次的电子产业革命。

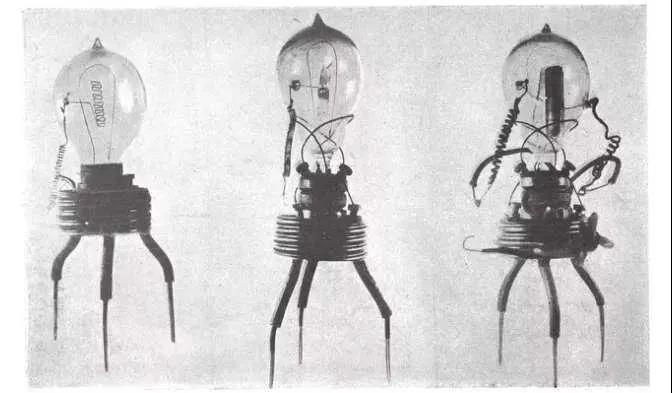

1904年弗莱明利用爱迪生效应做出第一个二极管,并获得专利。

▲弗莱明的真空二极管

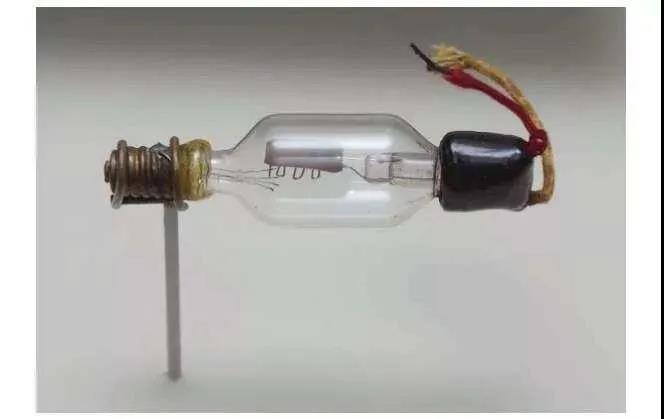

1906年李·德·福雷斯特在弗莱明的基础上发明了真空三极管,第二年申请了专利。

▲李·德·福雷斯特的真空三极管

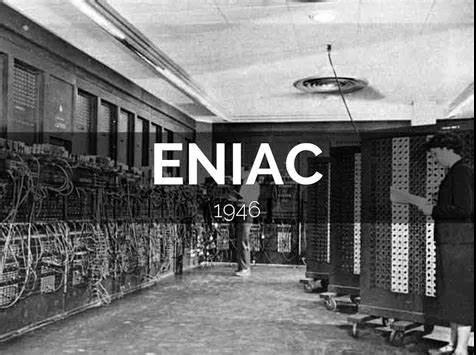

正是有了二极管和三极管,1946年才出现了第一台真空管计算机ENIAC。

▲第一台真空管计算机

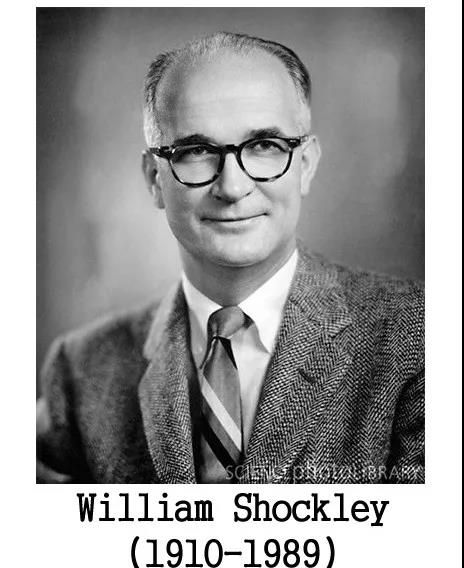

1947年,第一个晶体管诞生了,来自贝尔实验室的发明家肖克利也申请了"场效应管"的专利。从此,开启了晶体管取代电子管的时代。肖克利也因此获得诺贝尔物理学奖。

肖克利后来出走贝尔实验室,组建了肖克利半导体实验室。1957年,从肖克利半导体实验室中,走出八人,史称“八叛将”。自此开启了美国集成电路产业波澜壮阔的一幕。

▲肖克利半导体实验室出走的“八叛将”

其中不得不提的就是仙童和德州仪器对第一件“集成电路”专利权的争夺。

到1958、1959年时,随着电路中设计元件成倍的增加,可组装的物理元件出现了物理限制。

在“集成电路”的诞生前夜,来自IBM、贝尔实验室、美国无线电公司RCA、仙童半导体和德州仪器的技术专家们都在试图解决这一问题。

其中影响最大的是来自仙童半导体的诺伊斯(Noyce)和德州仪器的基尔比(Kilby)。

“八叛将”之一的诺伊斯,1957年与他人创立了仙童半导体。

1958年,另外一位“八叛将”——霍尔尼(Hoerni),发明了平面工艺。

在1959年1月14日,霍尔尼向诺伊斯和仙童的专利律师介绍了他的最新版的平面工艺,这次会议的备忘录也成为后续申请专利的基础材料。1月23日,诺伊斯记录下来了这个平面集成电路的想法。但是因为工作繁忙,诺伊斯直到几个月后,才申请了专利。

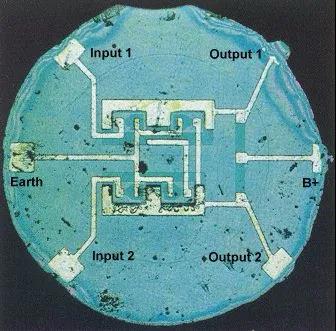

与此同时,德州仪器工作的基尔比(Kilby)也在1958年的工作记录中记录了微型电路可以在一块晶片上制造的工艺构思。德州仪器为了赶在其他竞争者申请专利之前,抢先在1959年2月提交了专利申请。

▲德州仪器基尔比的集成电路雏形

至此,仙童和德州仪器开始了长达数年的首件“集成电路”到底属于谁的官司。因为当时美国专利制度是“先发明制”,而不是“先申请制”,因此双方提交了各自在日常工作中形成的有关“集成电路”的工作记录或会议记录材料,以证明自己才是最先发明“集成电路”的。

多年诉讼之后,法庭将集成电路的发明授予了德州仪器的基尔比,而将内部连线技术授予了仙童的诺伊斯。两家公司也于1966年达成专利交叉授权的协议,其他人如果想要生产集成电路,则需要从德州仪器和仙童获得授权。

▲仙童半导体诺伊斯集成电路的内部连线设计

日本人虽然也声称自己在1960年也申请了类似的专利,但直到1989年之后,类似的专利才被授予专利权。其中或许也夹杂着后来美日半导体领域的纷争原因。

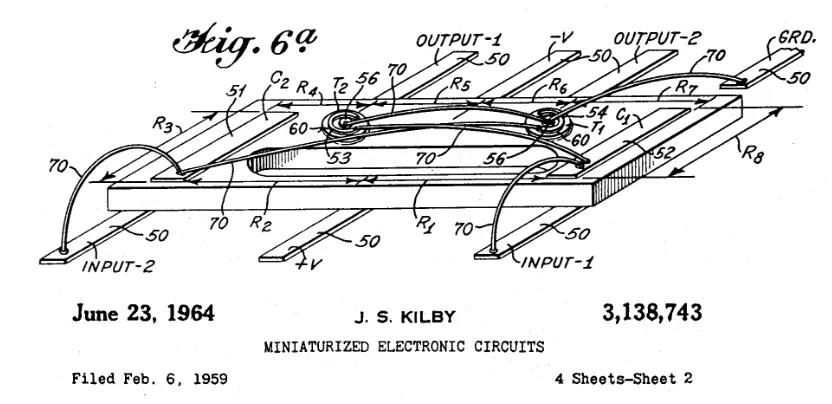

这个“集成电路”的首件专利有多重要?

▲德州仪器基尔比的首件集成电路专利

从德州仪器后来对日本半导体制造商收取了数十年的专利许可费就可知其重要性地位。

德州仪器依靠基尔比的这件专利,以及这件专利过期后,后续又申请的“基尔比275”专利,向日本企业收取的专利许可费多达上千亿日元。

以东芝一家公司为例,德州仪器和东芝公司在1991年签署的专利许可协议中,东芝公司每年需要缴纳120亿日元,期限十年。

富士通公司因为拒绝支付德州仪器的巨额专利费的而不得不采用与“基尔比275”专利不同的方案,为此富士通和德州仪器还展开了长达数年的专利诉讼官司。

而当时的背景正值美日半导体行业战(1986-1996)。日本在1985年正式取代美国成为世界上最大的芯片生产国,当时全球十大半导体厂商中,日本占据了半数。

但随着1986年春,美日签署《美日半导体协定》,加上韩国半导体产业的崛起,日本半导体产业开始走下坡路。

所以,德州仪器在集成电路基础专利过期之后依然能够向东芝等公司收取专利许可费,或许也是受到了美日半导体战的影响。

所以,中美贸易战之后,是否会出现大批美国企业要求中国企业签订不平等的专利许可协议?参照以上美日的经验来看,很有可能。一方面让中国放弃自主研发,另一方面向中国兜售美国的产品或是专利许可。

从这个例子可以看出,在相当长的一段时间,“专利”在美国集成电路行业中发挥了重要的作用。美国的集成电路企业的各类专利行为,也奠定了集成电路领域的知识产权保护特色。

直到后来随着全球化的推进,日本、韩国、台湾等企业在60年代之后逐步进入这一领域,美国也顺势将一些非核心的半导体制造的产业转移了出去。注意的是,美国转移的是加工制造,核心技术领域还是通过知识产权牢牢控制着。

在这个过程中,日本、韩国和台湾的企业也逐步学习并掌握了集成电路制造领域的知识产权“游戏规则”,获得了自己的发展位置,但是唯美国是瞻的行业特点并没改变。

所以,中国在集成电路产业未来如果不想走日本妥协的道路,那充实自身的专利武器库就显得尤为重要。

与集成电路产业不同,软件产业的知识产权问题一直是困扰专利界和产业界的难题。

因为软件专利常常被理解为一种程序代码或是思维方式,而根据各个国家的专利法规定,人的思想活动是不能被授予专利权的。美国作为软件产业的第一大国,缺少知识产权保护将会极大影响美国企业的利益,于是美国在制度上就进行了改革,在1996年率先发布了《计算机相关发明的审查》,开启了软件专利的保护时代。

有关美国及其他国家软件专利制度的变化及对产业影响,可以参见之前的文章《Matlab被禁,国产CAD被诉盗用源代码,基础软件背后更是中美知识产权的较量》。

可见,美国正是通过不断的调整知识产权政策与美国集成电路和软件等优势产业的适配,来实现知识产权制度和优势产业发展的双重引领。

在此过程中,专利和商业秘密发挥了重要的作用。相比之下,集成电路布图设计和软件著作权的影响要小很多,虽然也出现过类似谷歌与Oracle之间有关Java的源代码的世纪诉讼大案,但整体而言,集成电路布图设计和软件著作权在维权上存在的诸多困难和问题,才使得专利和商业秘密成为集成电路和软件行业中运用和纠纷的重点。

读懂美国,也就明白了中国未来集成电路产业和软件产业的知识产权政策调整方向。

04 领域差异

在美国政府和企业的影响下,集成电路产业和软件产业的知识产权业态的侧重点呈现出领域差异。

我们可以从中国正在试图突破的几个“卡脖子”领域来简单梳理一下各自侧重的知识产权类型。

1. 芯片:商业秘密、专利

芯片比较复杂,涉及的产业链比较长。

以华为海思为例,海思从事的是芯片设计,里面的技术诀窍很多,在外部也会在专利侵权易判定的技术点上进行专利保护。

但是美国政府在EDA设计工具和制造环节“卡死”之后,海思光凭芯片设计这一个环节就无法继续制造麒麟芯片。

EDA工具为美国公司所控制,这属于基础软件,并不是一个专利控制很强的领域,行业习惯和易用性决定了EDA工具的使用范围。

芯片制造方面,台积电的法宝也并不是数量庞大的专利库,而是依附于高度管理的商业机密,中芯国际是继承了这一特点的,具体可参考《中芯国际的IP看点,并不在530页的专利上,而是藏在这半页纸里》。

另外,提到芯片就不得不说Intel,如果仔细研究Intel的知识产权战略,会发现这是一家重IP资产的企业,专利储备量多,是维持垄断地位的象征,就像核武器一样,威慑作用更大一些。

另外一家以芯片为主营业务的美国企业——高通公司,知识产权政策更具代表性,鲜明的“专利大棒”政策,捆绑强硬的专利许可政策,使得对方不得不就范。

人们常常形容高通公司里“律师要多于工程师”,这是典型的美国高科技公司的一个缩影。众多美国高科技企业在完成上世纪50-90年代的集成电路专利原始积累,帮助美国站在集成电路世界之巅后,企业的知识产权策略正在逐渐从单纯的创新保护转变为对既有优势的巩固上,而采取的手段就是搭建符合美国企业和国家利益的知识产权规则。而高通就是这些规制制定者中,最强势的一个。

2. 操作系统:商业秘密、专利、著作权、开源协议

操作系统面临的知识产权更加复杂,虽然属于基础软件,但是专利问题依然相当严重。除此之外,源代码的保护、开源协议及法律规制都会是中国企业未来面临的棘手问题。

从微软的二十年来对知识产权的态度转变,就能清楚的看到软件行业的知识产权发展趋势。微软从一个对专利心存芥蒂转变为专利巨魔只有十多年的时间。

虽然微软错失了移动互联网时代,但是每年凭借授权给安卓系统使用的专利许可费就能达到数亿美元。

未来,随着微软在开源上频频发力,软件行业新的IP体系也正在形成之中,中国企业该以何种姿态应对,值得研究。

3. 存储器:商业秘密、专利

存储器是又一个中国力图突破的领域,与芯片和操作系统被美国牢牢控制不同,这个领域现存的国外巨头只有美、韩企业。

无论是美光、三星、还是海力士,确实都在不断累积专利,中国如果要形成又一极,似乎没有专利寸步难行。

但是如果看美国在处理福建晋华时使用的商业秘密手段,就可以看出,“专利战”的力度已经不能达到美国政府的目的,因为未来一段时间,合肥长鑫存储和武汉长江存储要注意防范的美国打击手段可能依然是商业秘密和禁令。

05 未来机会

知识产权对集成电路和软件产业的重要性来说,毋庸置疑。虽然中美两国当前在这些关键领域的冲突已经越过了知识产权,但从中美两国长期竞争关系上看,在集成电路和软件产业形成自主可控技术的同时,补足知识产权短板显然是非常必要的。

目前中国企业普遍存在的重视程度不够,积累IP不多,缺乏高价值专利,缺少专利布局方法等问题,在未来可以通过政策的引导和完善,逐一解决。

在《新时期政策》中提到的八大方面鼓励措施:财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作。

实际上,知识产权与财税、投融资、研究开发、人才、市场……等很多方面都可以结合实现“知识产权+N”的聚合效应。

例如,在投融资方面,《新时期政策》中已经提出了知识产权质押、知识产权保险对企业投融资的支持。

知识产权+财税

美国的跨国企业擅于利用全球不同分支机构所在地将税收优惠政策差异,与知识产权等无形资产挂钩,从而达到避税的目的。

虽然像苹果、微软、谷歌、甲骨文、星巴克这些公司的最终目的是利用知识产权进行避税,但是其将知识产权许可、转让、成本分摊等应用进行了最大化处理,客观上也激活了公司对知识产权的重视程度,无形中增强了公司未来在知识产权方面的投入。

这或许也可以成为中国未来可以参考的一种模式,就是通过税收作为引导,将集成电路和软件企业的知识产权激活,让企业内部形成良性循环,从而提高企业知识产权的综合能力。

知识产权+研究开发

知识产权信息利用对研究开发中重点技术的突破有着重要的作用。尤其是在集成电路和软件产业,美、日、韩等国的跨国公司积累的大量的知识产权,粗略估计有效和失效的ICT领域的专利就有近千万件。

因此,如何从纷繁复杂的现有技术中寻找高价值信息、寻找创新突破口、避免重复研发、缩短研发周期、识别风险专利、研究规避方案,都是相关企业在实际工作中可能遇到的问题。

要解决这一点,企业既可以通过优化知识产权专职人员来实现,也可以通过鼓励更多、更专业的第三方知识产权信息分析服务提供商来实现对企业的帮助。

知识产权+人才

困扰我国集成电路和软件产业发展的瓶颈主要在人才。未来,这块短板一定会补齐。

因此,要想在与美国的产业竞争中,赢得知识产权一席之地。一方面除了注重培养技术人员要具有完备的知识产权意识同时,还应鼓励知识产权代理、战略布局等专业人才,使得技术创新能够更好地转化为法律文件、创新成果更好地支撑企业发展。

知识产权+N

总之,知识产权在集成电路和软件产业中的应用,未来一定要在各个环节都注意加强,才能让中国自主的集成电路和软件产业在于美国的竞争中,走的更稳、更远。

中国企业未来面临的不仅仅是单一技术或领域上的知识产权壁垒,更是挑战美国在近百年来在集成电路和软件产业上制定的知识产权游戏规则。

所以,中国的产业政策首先要鼓励集成电路和软件产业完成第一步知识产权的原始积累,做到从无到有,从少到多;第二步才是要在美国构建的知识产权游戏规则中找到自己的发展空间。

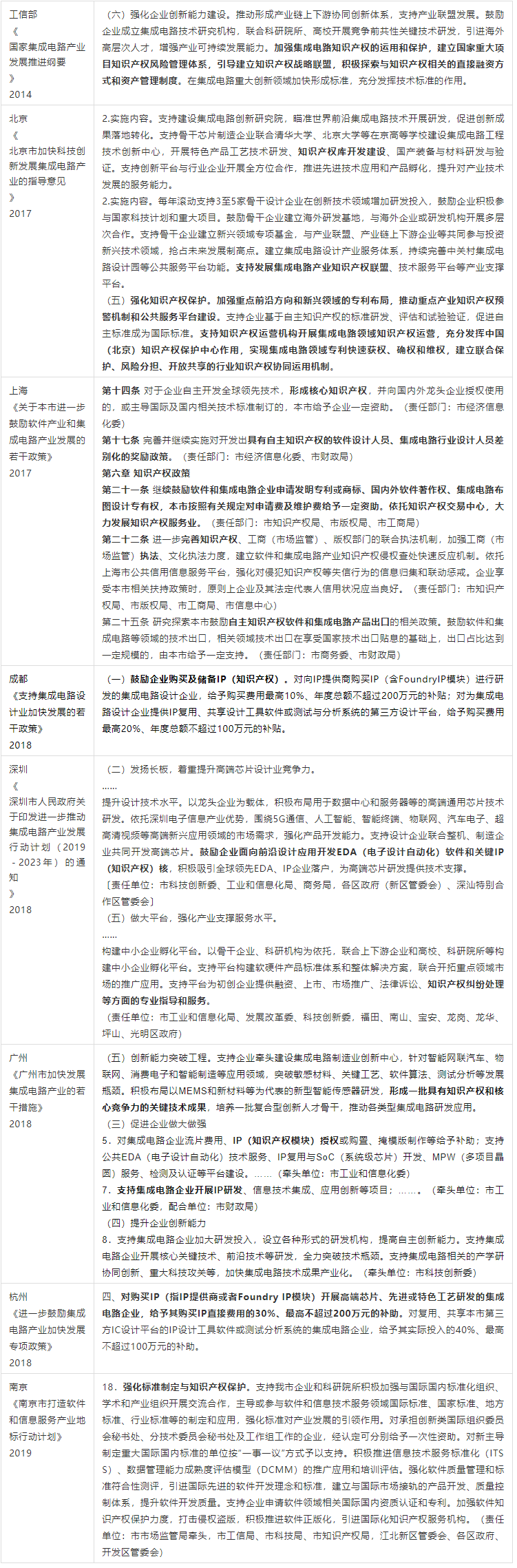

06 附录:部委及各地方集成电路和软件产业鼓励政策中的知识产权内容

十多年来,工信部以及北京、上海、成都、深圳、广州、杭州、南京等多地在发展集成电路、软件产业的优势地区政策汇总,可以看到各地在知识产权政策细化方面还是做了很多工作,有一些创新。例如上海的政策中对“知识产权+N”的模式相比更为全面一些,N体现在了创新、人才、资助、服务、进出口等。

注:选摘的部分地方政策可能存在更新不及时的情况。